NASは家庭に導入するにはそれなりにハードルがあります。設定の手間や価格、果たして本当に必要なのかという疑問が付きまとうかもしれません。それでも私は、Windows Home Server 2011を、『安かったから試してみたかった』というシンプルな理由で始めました。

それ以来、NASやサーバーの便利さを体感し、その重要性を日々感じています。そしていまは、何台かのNASとサーバーを行き来した末に選んだのが、Synology DS423+です。その理由と、その選択が間違いではなかったことを記したいと思います。

Synology DS423+を選んだ理由

NASの基本機能はネットワーク越しにアクセスできるストレージという点で一致しています。Network Attached Storageという名前の通りの機能なので、このあたりの差別化というものは実はあまりされていないと感じています。各社、速度や安定性の違いはあれど、ストレージとしての機能はきっちり全うできているのではないでしょうか。

逆に、各メーカーで個性が出る部分といえば、ディスクの運用周りだったり、ストリーミングやファイル同期(オンデマンド同期)が「どこまで対応しているか・使い勝手がいいのか」などの部分だと思います。

RAIDが違う【Synology Hybrid RAID】

ここが一番惹かれた点です。Synology Hybrid RAID。Synologyはこの独自のRAIDが他社との大きな違いです。HDDという部品は壊れやすく、アクセススピードもSSDと比較して遅いです。RAIDは、これらの弱点を克服する機能として誕生しました。複数のHDDを束ねて見かけ上の性能をアップしたり、単一の大容量ストレージとして無駄なく利用できるようにしたり、分散することで1台ないし2台故障してもデータを保護する技術の総称です。

RAIDを搭載していないNASは1ベイ製品を除いて存在しないともいえるほど、NASには標準装備されていることが多いです。

Synologyはその、標準装備であるRAIDに特色があります。ほかに類似のRAIDを持つNASメーカーはほぼなく、あるとすれば唯一DroboのBeyond RAIDぐらいでしょうか。しかしDroboは2022年に破産申請したそうなので、事実上の競合はなくなったようですね。

アプリが多い【アプリ多すぎ問題】

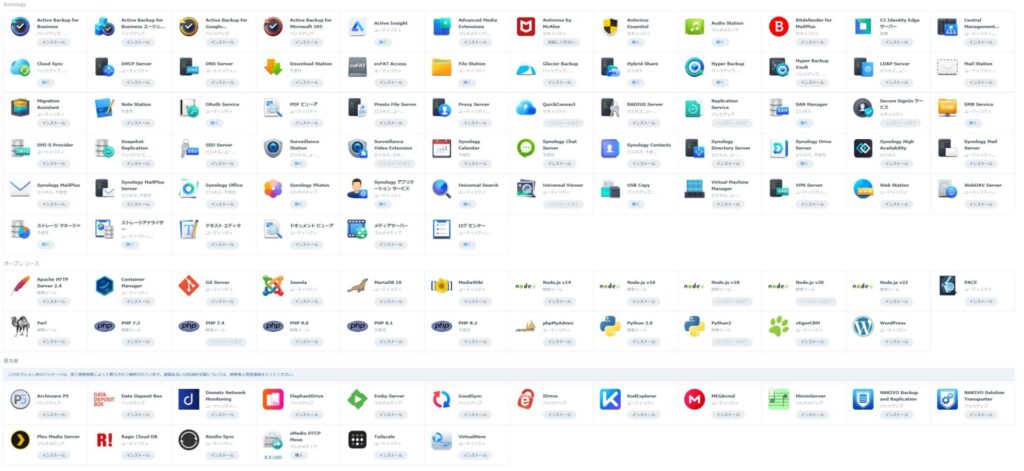

これは本当にものすごい。NASではなくサーバーといえるほど機能が豊富。Synology純正だけじゃなく、サードパーティのアプリもあるので、ほとんどの機能これで賄えると思います。確認できるだけでSynologyからリリースされているものが66個、オープンソースが23個、有志開発が18個です。Synologyはその前身をソフトウェア会社としています。このあたりのバックボーンが、このアプリ数に効いているのかもしれませんね。

逆に多すぎるので、最初は純粋にストレージとして使い始め、慣れてきたら徐々に機能を追加していくというやり方が混乱しなくて済むと思います。

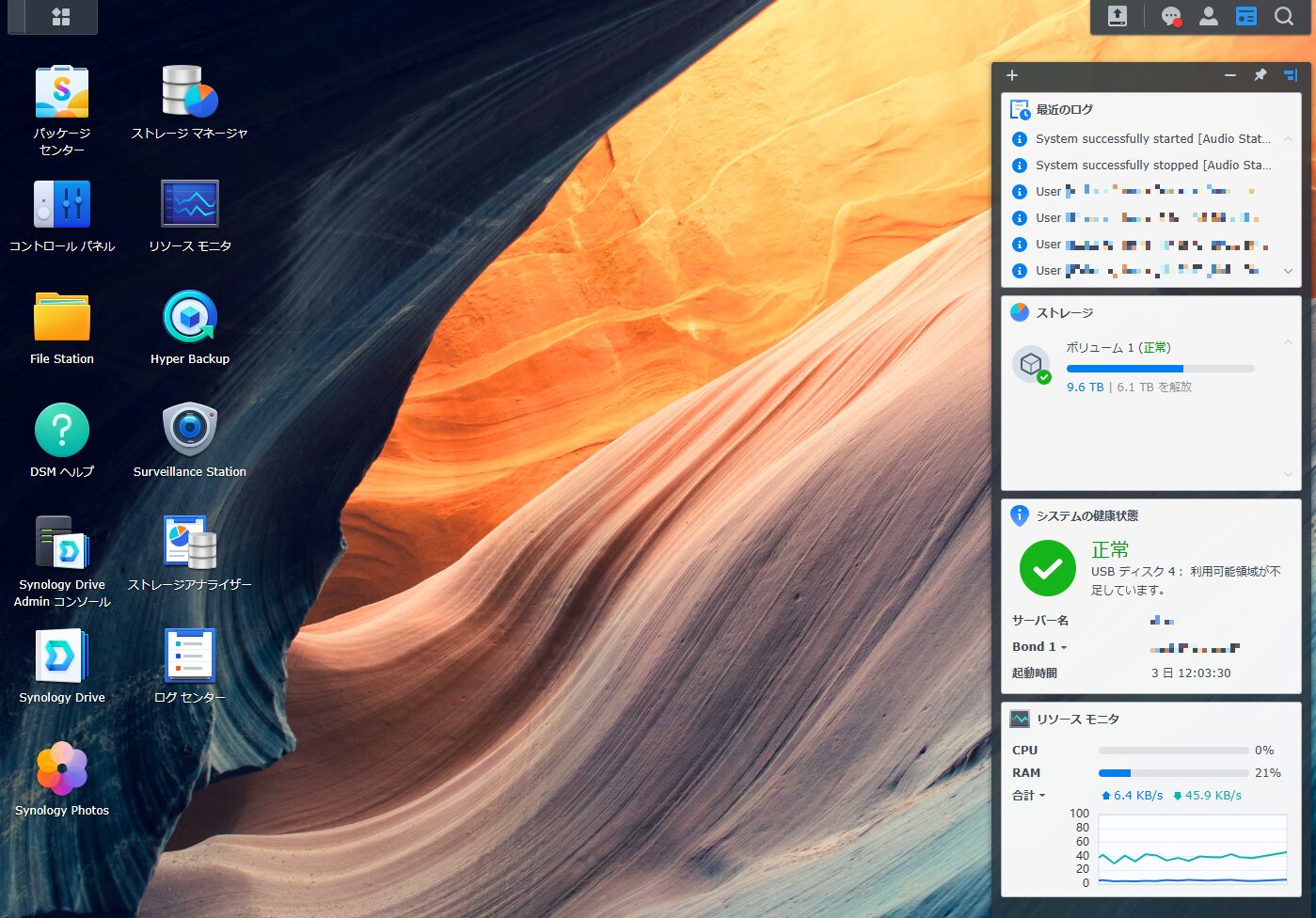

OS・ハードが安定している

SynologyのNASにはDSMというOSが搭載されています。ブラウザからアクセスして利用します。動作は決して速いとまでは言い切れませんが、ハイエンドモデルであればCPUの性能に応じて動作も軽快になる傾向です。そして何よりもNASはいつ使うかわかりません。いついかなる時も、アクセス出来て、きちんとエラー無く動作する。このあたりも熟成が進んでいるせいか、非常に安定しておりエラー画面を7年以上使っていて一度も見たことがありません。アップデートも精力的で、セキュリティの心配が少ないのも好印象です。

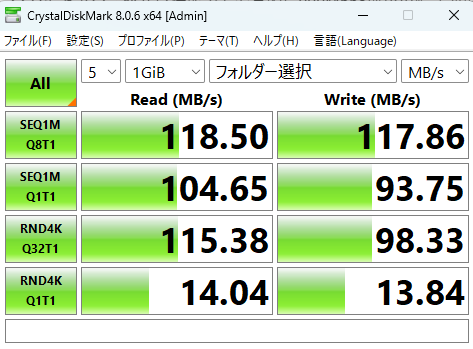

アクセスが速い

DS423+はSSDキャッシュに対応していますが、SSDキャッシュがない状態でも安定的に900Mbps前後の転送速度が出せます。10Gbpsに対応こそしていませんが、HDD自体の性能を考えると900Mbpsで十分すぎますし、2.5GbpsのLANを搭載していたとしても生かすためには経路となるハブやルーター、ケーブルもそれに対応したものに買い替える必要が出てくるので、このあたりもスペックで語らない・無駄に高機能にしすぎない堅実な仕様にしているといえるでしょう。

通知機能が充実している

安定しているOSですが、HDDやRAIDの論理構造のトラブルは、NASもコンピューターである以上つきものです。数年に一度しか起きませんが、それぐらい安定しているからこそ、何かしらの問題は見ていないときに起こります。そしてその起こった問題は、メールで通知させることが可能です。

皆さんも身に覚えはないでしょうか。PCの動作が毎日遅いとき、そのPCの遅さを解決するためにいろいろ調べてみたり、情報を探したりして、一生懸命設定を変えてみたりしたことが。しかしこれが不満のない状態だと、興味がなくなったかのように調べなくなります。安定するほど、人はNASに興味を持たなくなるので、このあたりは通知機能に何度も助けられました。

なぜこの選択が間違っていなかったのか

最初はストレージとしてしか使っていなかったので、特段Synologyでよかったというシーンはありませんでした。ですが、時代の流れや、家庭内でのデバイスが増えたり変更したりするごとに、「こういう機能があったらいいな」が出てくる→DS423+で探す→アプリで存在している

みたいな流れが多く、Synologyじゃなかったらどうなっていたんだろうと思うことばかりです。

そして何よりも数値化されない利点として、OSの安定性、障害の少なさ、HDD選択の自由度など、「Synologyだったから困らなかった」という点は、素直にインフラエンジニアとして尊敬に値します。当たり前のものを、当たり前として使えるということは、実はすごいことですから。

安定しているからこそ、積極的に触ってみようという気持ちが生まれた背景もあるかもしれません。車通勤から、電車通勤に変わったとき、音楽ストリーミングサービスを新たに契約することなく、「DS Music」というアプリで「自分だけの音楽ストリーミング」ができるようになったこともそうですし、屋外IPカメラを設置しようと思ったときも、録画データを置く場所として数か月分を撮りためておくことができてしまいました。今は家族全員のスマホ写真の保管庫の役割も果たしてくれています。

結論

私は、「道具」は、いついかなる時もすぐ使える状態でないと、「道具」にはなりえないと考えています。例えばどんなに高性能な電動工具でも、故障やバッテリー交換ばかりになると、本来の道具の目的ではない部分で悪評化になったり、「道具をうまく使うための道具」が必要になったりします。Synologyはその「道具」としての基本を大事にしたうえで、その先にある付加機能を高めてくるという点で、素晴らしい「道具」をリリースしてくれていると感じています。

NAS市場の動きは、ゆったりとしているものだとは思いますが、今後も注視しつつ、Synologyの懐の深さに今は助けられていようかなと思っているところです。

コメント