我が家にはサーバーを含めネットワークストレージの通算5台目となる、SynologyDS423+が稼働しています。24時間365日通電している環境で、約1年半が経過しましたので長期レビューしたいと思います。

結論から言ってしまえば、NASの中では少々高額ですが、それに値するだけの価値があるモデルだと思います。

DS423+のスペック

家庭向けのエントリーモデルからエンタープライズ(大規模オフィス)までラインナップが多数あるSynologyの中でも、DS423+は家庭、小規模オフィス、SOHO向けに作られているミドルレンジのモデルです。詳細スペックは以下の通り。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ドライブベイ数 | 4ベイ(HDD/SSD対応) + 2つのM.2 NVMe SSDスロット(キャッシュ用) |

| 対応RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, Synology Hybrid RAID (SHR) |

| LANポート | 1GbEポート × 2 |

| 最大容量 | 最大72TB(HDDの構成による) |

| 転送速度 | 最大226MB/s(読み取り)、224MB/s(書き込み) |

| CPU | Intel Celeron J4125(4コア、2.0GHz、バースト時最大2.7GHz) |

| メモリー | 2GB DDR4(最大6GBまで拡張可能) |

| OS | Synology DiskStation Manager (DSM) |

| ファイルシステム | Btrfs(データ保護機能付き) |

| サイズ | 幅199mm × 高さ166mm × 奥行き223mm |

| 消費電力 | 28.3W(アクセス) 8.45 ワット (HDD ハイバネーション) |

OS自体はLinuxをベースとしたDSMですが、更新も長期にわたり、製品ごとに差はありますが、2016年に発売されたDS416jのOSも2025年3月現在、最新のDSM7.2.2がリリースされています。システムボード含め筐体が壊れない限り使い続けられるぐらい長期のアップデートは、長期利用が前提のNASにはありがたい話です。

性質上長期でようやく元が取れてくるものだと思うので、このあたりもスペック表には載らない安心感の一つだと言えます。

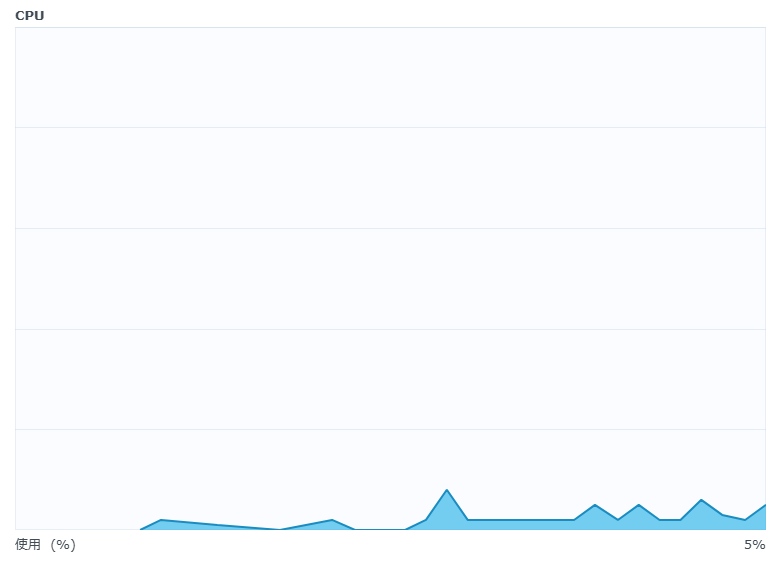

CPU

決して高性能ではありませんが、必要十分な性能で、OS(DSM)を操作する限りではもたつきは気になりません。以前DS418jを使っていたときは、さすがにもたつきを感じましたが、このモデルでは快適に操作できています。とはいえ、NASでがっつり作業ということはないでしょうから、必要十分だと感じます。

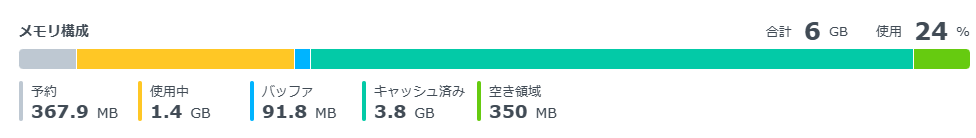

メモリー

購入してすぐ余っていた4GBを追加してしまったので、6GBまで拡張済みです。このあたりは仮想環境を立ち上げる際には必須だとは思いますが、特に仮想環境のない我が家の場合でも、拡張した恩恵はそれなりにあったとは思います。思いたい。

当たり前ですが拡張したら拡張した分だけ、パフォーマンスを最適化するので使用量が増える格好です。個人的には8GB標準でもいいんじゃないかという使い方のような気もします。

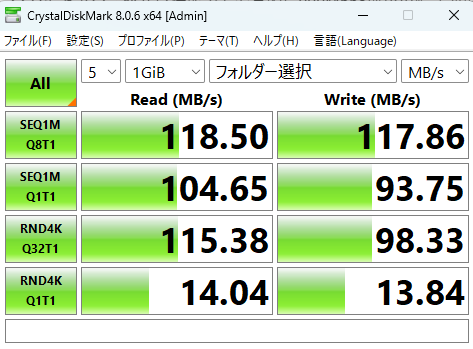

アクセススピード

バイト→ビット換算で、944Mbpsほど出ています。DS423+のネットワークが1Gbpsで構成されていますので、ほぼその理論値いっぱいまで出ていることになります。実際のハードウェアスペックとしては、最大226MB/sなのでネットワークに足を引っ張られる形で約50%出ています。2.5Gbpsに対応していたらこのハードウェアスペックを使い切れるのでしょうが、それのために自宅のネットワーク全体を2.5Gbpsに刷新するのには費用が掛かりすぎます。

LANポートが2ポートあるのでLA(リンクアグリゲーション)も構築可能ですが、PC1台でこの帯域を使い切るために構成するPC側のハードスペックの要求がまた大きすぎます。

とまあ、ネットワーク周りは10Gbpsのモデルも出てきている中、ちょっと見劣りはしますが、かといってロースペックとかではなく、自宅のよくある環境を考えると余計なコストをかけずに「堅実」ととらえられると思います。

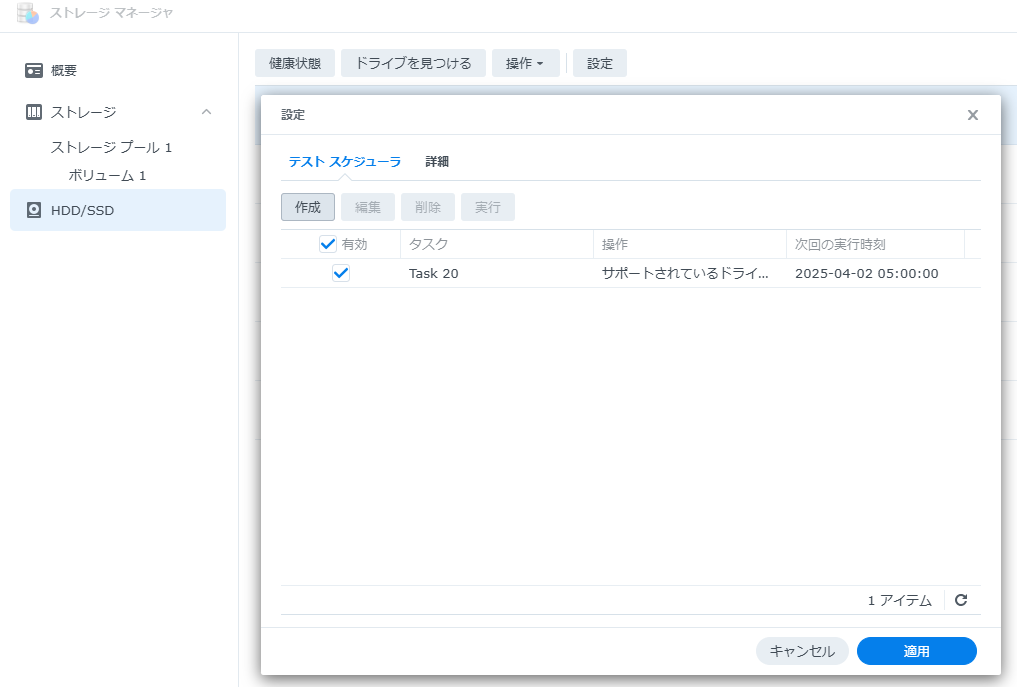

機能:トラブル防止・予知

ストレージマネージャできめ細かく設定可能です。RAIDの論理崩壊はデータオールロストの危険がありますが、それをDataScrubbingを使って定期的にチェックしておくことでリスク軽減できます。RAID5や、SHR(Synology Hybrid RAID)は論理崩壊のリスクはミラーなどに比べると高めですので必須の機能だと思います。(デフォルトだとオフ)

HDD単体は、S.M.A.R.T.を使ったテストを実行可能です。こちらもスケジュールができるので、負荷に合わせて調整もできますし、随時実行もできるようになっています。

機能:バックアップ

NAS自体のバックアップに関してですがこちらも非常にきめ細かいです。

Hyper Backupアプリを使って設定します。NASそのもののアプリや設定、共有フォルダ、バックアップデータ格納先などを設定してスケジューリングできます。差分バックアップと重複排除が働くため、世代バックアップを有効にしてもデータ増加は最小限になります。よって多世代によるファイルリストアができます。また、Synology NASがもう1台あればミラー化することもできますが、法人向けの毛色が強いですね。私は外付け多段HDDケースを使っています。

機能:その他

あとはおまけというにはあまりにできすぎているIPカメラ録画管理アプリのSurveillance Stationでは動体検知や異変があったときだけ録画するなどの機能があり、専用監視カメラサーバー顔負けとなっています。標準ライセンスでは2台までのIPカメラに対応しています。

監視カメラサーバーに匹敵するどころかユーザーフレンドリーで非常に使いやすく、法人での導入が多いのもうなずけるクオリティ。標準ライセンスを超える運用(3台以上)であれば、1台につき1ライセンスごとに買い足せます。

Synology Driveでは、「オンデマンド同期」というNASの一部の領域を切り取って、PCの一部に張り付けた(表現が難しい…)ような動作をさせるアプリもあります。OneDriveとよく似たツールです。

Photoに至っては、スマホの動画、写真をすべて夜間バックアップしてくれたり、ストリーミングも安定しています。とにかく一つ一つがよくできているので、1機能で1記事を書かないといけないレベルです。

ストリーミングを目的として購入したユーザー、バックアップを目的としたユーザー、監視カメラーサーバを目的としたユーザーなど、NASに対する入り口がそれぞれ違ったとしても、全員が満足するようなモノづくりをしているなと感じます。

一方で使っていない機能も多数あります。メールサーバー機能や、オフィスツール、ネットワーク監視ツール、仮想化ツール、Web開発ツール、クラウド連携ツールなども入っていますが、これらは使っていません。機能ありすぎw

長期間使用後の感想

約1年半無停止で稼働していますが、その際にHDDの故障もゼロ、不良セクタもゼロです。中には3万時間を耐えられないであろうといわれている型番のHDDも搭載しているのですが、5万時間を超えても故障していません。これはHDDの個体差によるものだと思うので、DS423+の本質とは関係ないと思いますが、当然、本体も特に問題なく、とにかく安定の一言です。バグでプロセスが停止するなども起きていません。

惜しいといえば、CPUがもう少し強力だったり、ネットワークがせめて2.5Gbps対応だったらいいななんて、競合製品を見てて思いますが、CPUが強力になれば消費電力は増えますし、ネットワークはホームネットワーク全体の刷新が必要になるので、次回のNASリプレースまではいいかなと感じている程度のデメリットですね。

他のNASやサーバーと比較して

仕事ではバッファロー、IO-DATAなどを使ったことがありますが、これらと比べるとOSはLinuxライク、WindowsライクなGUIですが軽量に動作しており、直感的に触りやすいようになっています。とてもブラウザ上で動いているようには思えない。

他社製のNASのOSでは、IO-DATAのUIはレスポンスが悪すぎて、法人向けとはいえレスポンスの悪さにつられて構築作業時間も伸びていきますが、Synologyに関してはその点心配なしでした。

ほかに家庭向けNASの代表メーカーはQNAPやASUSTORがあるとは思いますが、触ったことがないので何とも言えずですが、アプリ数を見ると圧倒的にSynologyに軍配が上がる気がします。

ディスク管理機能についても、Windows Serverなどで非常に手の込んだストレージを作るためのコマンドなど一切不要で、GUI上ですべてが完結します。

むしろここまでくるとSynology信者のように語っていますが、そんなつもりはなく、機会があれば他社NASもぜひ試してみたいと考えています。

総括:DS423+は買う価値があるか?

NAS本体+HDDだけで16万円ほどします。これをクラウドからの乗り換えで取り返そうと思うと、無事故・無障害・無故障を前提に最低でも7年は稼働させないといけなくなる計算です。

例えばNAS初心者が、これから先の7年を覚悟して、クラウドからNASに乗り換えるとして、利益が出始めるのが7年後となると、相当の覚悟が必要だと思います。

また、7年の間にいかにこのNASに搭載された機能(ファイルサーバー以外の機能)を多く活用していけるかという点も、コスパを語るうえでは大きなカギになるでしょう。このあたりを考えていけるかどうかが、このNASを買いだと思うかどうかの境目になります。ただ、費用が回収できなかったとしても、それに見合うだけの体験をもたらしてくれるでしょうし、すでにその機能が必要だと考えている場合にはこのNASを検討する余地はあると思います。

前の記事でも語りましたが、「損するかもしれない」という感覚で悩んでいるうちはクラウドストレージを大いにお勧めします。損してもいいからとにかく触ってみたいんだ!NASを所有していろいろ遊んでみたいんだ!と思う方には、「いいおもちゃ箱」になること請け合いです。

コメント