「自己肯定感を高めたい」

この記事を読んでいる方は、一度はこのように思ったことがあるでしょう。

あらゆるメディアではその方法が紹介され、高めることが良いとされています。

でも、ちょっと待ってください。その自己肯定感、無理に高める必要は本当にあるのでしょうか?

自己肯定感が低いこと、それは悪いことなのでしょうか?歴史や文化を振り返ると、自己肯定感の低さから生み出された成果や技術が多く存在します。そして、低い自己肯定感が持つ力に気づいたとき、それはあなたの人生を前向きに変える武器になるかもしれません。

私もかつて、自己肯定感が低い自分を嫌い、憎み、何度もそれを高めるための行動を繰り返してきました。しかしやみくもに高めようとしても、出口が見つからず、前に進んでいる実感も得られず、自己肯定感を高める自分を自己肯定感が低い自分が低評価をつけることで悪循環に陥ってしまいました。

今回お話しすることは、カウンセラーや担当医の人たちと接していく中で、自分なりに見つけた答えの一つです。

そして、「自己肯定感を高める必要がない理由」と、「その低さを活かす方法」について新しい視点を提案します。自己肯定感が低いと感じている人も安心してください。あなたの弱さは、今はそうでなくとも、今は気づいてなくても、きっと武器になるから。

自己肯定感とは何か

自己肯定感の定義

自己肯定感は、どの学問でも明確な定義がまだ無いようです。

なので、世間一般的な見解に近いと考える、「自身を肯定し、認め、自信がある状態」を指すとここでは定義します。似たような言葉では、自尊心であるとか、自己効力感などもあるようですが、場面や提唱者によって解釈が様々であるところは注意が必要かもしれません。

自己肯定感は高いことが理想であるかのように語られています。会社内でのメンタル系の研修や、学校教育でも、自己肯定感をテーマにしたものが出てきていますし、どの教育内容も一貫して「高めるべき」だとか、「高める方法」だとか、「高めるには」のように語られています。

なぜ自己肯定感を高める必要があるのか

自己肯定感を高める理由は、結論から言えば、社会問題の根本が、自己肯定感の低さからくると考えた内閣府が、様々な施策を打って行ったものが源流になっているようです。

一般的にみて、自己肯定感が低いと打たれ弱く、挑戦に対する恐れ、無力感などを抱きやすいものであるとされています。そしてそれが確かなのであれば、産業や学問においてもネガティブな影響を与え続けているでしょう。

よって自己肯定感を高めることで、それらの課題を解決できると考えていると取ることができます。

自己肯定感を高める必要は本当にあるのか?

私は極端な話でいえば、自己肯定感は高める必要はないと考えています。無論、だからと言ってこれから大人になっていく子供たちに対して、自己肯定感を下げろという考えでもないです。

人生、いろいろな環境や背景によって、今、結果的に自己肯定感が低くなっている人、低くなってしまった人、そのような人たちが無理して高める必要はないということです。

自己肯定感を無理に高めようとすることで、かえってプレッシャーを感じたり、自分のありのままの感情を否定したりするリスクもあります。それよりも、「低い」ことを認め、それを活かす方法を模索することが、結果的に自分らしく生きる力になるのではないでしょうか。自己肯定感が低い自分をまず肯定しないと、それこそ自己否定になってしまうと思います。

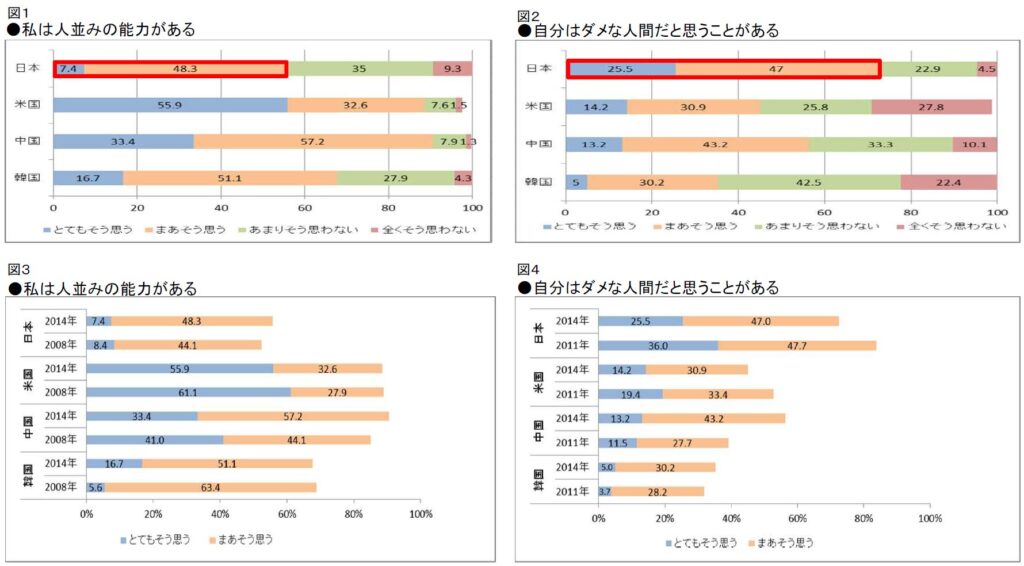

昔から日本人は自己肯定感が低かった?

実は、この視点は日本の歴史や文化にも根付いていると、私は考えます。あの徳川家康でさえも次のように遺訓を遺しています。

東照公御遺訓

人の一生は重荷を負をひて遠き道をゆくが如し いそぐべからず

不自由を常とおもへば不足なし

こころに望おこらば困窮したる時を思ひ出いだすべし

堪忍は無事長久の基 いかりは敵とおもへ

勝事ばかり知てまくる事をしらざれば害其身にいたる

おのれを責て人をせむるな

及ばざるは過たるよりまされり

徳川家康の自己肯定感が低かったかどうかまではわかりません。ですが、その謙虚さを感じ取ることができます。謙虚さは、自己肯定だけをしていては得ることができないものです。

遺訓の中にも、天下を取って国を治めたにもかかわらず、「おのれを責て人をせむるな」とあるように、強く強く自身を戒めてきた人物であることが垣間見えます。

他にも幕末の志士たちを見てみると、彼らは挫折や絶望の中で自分の限界と向き合う経験をしながらも、その困難を乗り越えるための行動を起こしました。吉田松陰はその典型例であり、以下のような格言を遺しています。

「志定まれば、気盛んなり。」

自分の弱さを認識しつつも、志があればそれを乗り越える原動力になると説いています。そしてその松陰の影響を受けた志士たちが時代を切り開いていったのです。

このように、自己肯定感が低いことが、個人や社会全体にとって何らかの「力」に転じる例は、国や時代を問わず歴史上にも多数見受けられます。そして現代においても、その低さが持つポジティブな可能性に目を向けることで、新しい生き方が見えてくるのではないでしょうか。

弱点は誰にでもあるもの

自己肯定感が低いと、常に自分の反省点や劣っている点、つまり弱点を探してしまいます。

ですがその弱点はむしろ成長の糧になるのです。自分の弱点を見つけやすいのであれば、成長の糧を見つけることが得意であると言い換えることさえできます。

弱点を見つけて反省を繰り返すだけにとどまらず、その弱点に対してアプローチを仕掛ければよいのです。ただしその弱点そのものに目を向けるのではなく、必ず原因の部分だけに目を向けるようにします。

漫画「風の大地」の有名な一コマでも語られています。ミスをしたならば、その原因だけを記憶して、ミス自体のことは考えない。

元来、弱点(またはミス)は誰にでもあるものです、顕在化しやすい、しにくい、環境によってもそれぞれあるでしょう。誰もが持っているものが、見えやすいか見えにくいかの違いです。その弱点が、たまたま現在化してしまっている。その事象自体はできるだけ考えないようにして、その原因だけを記憶し追及する。自分を責めることが無いよう、でもきちんとアプローチしていく。そんな心構えが必要なのです。

自己肯定できない自分を肯定しよう

私は過去に「失敗してもいい、自由にやってみていい」という風潮の会社にいたことがあります。それまでは自信もなく、スキルもなく、経験もない状態でしたが、その会社で、たくさんミスをしました。安心して取り組める環境にいたことで、挑戦してみようという心持ち、そしてミスした後のリカバリー、ミスの防止策も、そしてミスしてしまった作業自体も、すべてが今の経験につながり、スキルが磨かれました。ミスが許されなかった環境にいた時よりも、何倍もの速度で学べていたと思います。

「弱点やミスに気づける」ということは、その先に踏み出す一歩目の糧となるのです。その一歩で、その弱点の価値がただの「弱点」から、「成長機会」に変わるというのなら、弱点を知った事実のみでとどまることはむしろもったいないと思います。弱点を見つけて、その先に踏み出す原動力としての自己肯定感の低さ。これは自己肯定だけで成り立っていては、きっと得られない成長機会かもしれません。

低い自己肯定感をどう活用するか

自己肯定感が低い――それは、もしかしたら長年にわたって積み重ねられた「考え方の癖」のようなものかもしれません。そして重要なのは、この癖が「悪いこと」でも「良いこと」でもないということです。それ自体は中立的な存在であり、自分の個性の一部として受け入れていくことができます。

自分を無理に変えようとして悩むよりも、この「低い自己肯定感」をいっそのこと利用してみませんか?実は、自己肯定感が低い人ほど「自分のあるべき姿」に対する理想や、「人としてこれができて当たり前」という目標が高い傾向があります。そのプライドや向上心は、一見すると苦しさの原因のように思えますが、視点を少し変えるだけで、次の行動を起こす原動力に変えることができます。

まずは今の自分を受け入れる

低い自己肯定感に苦しんでいるとき、それを無理に高めようとすることがかえってストレスになることがあります。そこでまずは、「自己肯定感が低いなら低いなりの視点、戦い方がある」という前提を受け入れてみましょう。

自己肯定感が低い状態には、実は「慎重さ」や「客観性」などの特性が含まれています。これを活用することで、無理に高い目標を掲げることなく、小さな一歩を積み重ねる戦略が見えてきます。例えば、「失敗を恐れるからこそ事前に計画を立てる力が高まる」といった、低い自己肯定感ならではの特性を、むしろ強みに変えてしまう考え方です。

どうせできないかもしれない、でも後ろ向きじゃない

低い自己肯定感を活用する一つの方法は、「どうせできないかもしれない」という感覚を逆手に取ることです。たとえば、私がブログを書き始めるときも「どうせ誰の目にも留まらない」という視点で始めました。この「どうせ誰の目にも留まらない」という視点は、この慎重さや客観性を逆手に利用した戦略の一つです。この心構えを持つことで、過剰な責任感から解放され、軽やかな行動を起こすことができます。

成田祐輔さんが自身の著書で「22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する」と題に掲げたことを、ある番組内では「22世紀なら責任取らなくていいかなと思った」ように、遠い未来や不確かな状況に「逃げ道」を設けることで、重圧から解放される方法があります。この「どうせ」の精神は無責任に聞こえるかもしれませんが、実際には「投げやり」とは違います。それはむしろ、自分が無理をせず、自由な発想で行動を起こすための強力な心構えです。

そもそも、自己肯定感が低い人は責任感が強すぎるのです。その責任感を、少し無責任にしてやるぐらいでちょうどよいのです。

できたことを拾い上げよう

行動を起こしたら、その結果として「できたこと」と「できなかったこと」をしっかりと分けて書き出してみましょう。書き出す際は、形式にとらわれず、書くことを目的としてください。レポートや報告書ではないので自由です。自己肯定感が低いと、どうしても「できなかったこと」に目を向けがちですが、「できたこと」をきちんと書くという動作と紐づけて残し、意識的に拾い上げることで、新たなエネルギーが生まれます。

たとえば、ブログを書いたときにどれだけの人が見たのかを気にするのではなく、「自分の考えを形にしてアウトプットできた」という事実を肯定的に捉えることが重要です。そして、その結果を次の行動に活かす。少しずつ「できる自分」を積み重ねていくことで、自然と成長が見えてくるはずです。

そしてその継続のためには、「どうせできないかもしれないけど、やる」というしたたかさが活きてきます。

自己肯定感の未来への影響

自己肯定感の高い低いとは、どちらが優れ、どちらが劣るというものではありません。物事に表裏があるように、それぞれ得意な場面、苦手な場面が違うというだけです。ただ、現代社会では自己肯定感が高い方が、メリットが多いように語られている。ルールや文化を通して、物事の一面を見ているだけにすぎません。

そこで、高める方法と、高めずに活かす方法それぞれの特徴を表でまとめてみました。

| 自己肯定感の低さを生かす | 自己肯定感を高める | |

| 目的 | ポジティブな自己イメージを形成する | 現状を受け入れ、行動に変える |

| 具体例 | 成功体験を振り返る、ポジティブな言葉を習慣に | 低さを慎重さとして活かす、小さな一歩を積む |

| メリット | 自信がつき、新しい挑戦への意欲がわく | 弱点を強みに変え、ストレスを減らす |

| デメリット | 高めるまでに時間がかかる | 低さにとらわれすぎる可能性がある |

もともとも持っている精神的なポテンシャルや環境にもよりますが、私は自己肯定感を高める取り組みはことごとく失敗しています。もちろんそれらがすべて無意味だったとは思いません。自己肯定感を高める取り組みは、周りに対する印象付けだったり、今まで自己肯定感が低かった自分から高い自分への「キャラクターの乗り越え」に対する負担が多すぎました。「急に人が変わったみたいに思われないだろうか?」や、「なんか最近変わったね」といわれることの恐さから、なかなか結局踏み出せないまま、殻を破れないままになってしまいました。その結果、低いまま戦う思考へとチェンジして今があります。

無理して高めようと意識しすぎることをやめたことで楽になり、自分の自己肯定感の低さと上手に付き合おうと考えるようになってからは、低いからこそ見えてくるものに対して肯定してあげることができるようになりました。もちろん、低いからこそ出てきてしまう悪い面もそのまま残っていますが、良い面に目を向けることで、以前ほど自分が嫌いではなくなったように感じます。もちろん好きになれている気もしませんが、好きじゃなくてもそれが他人だった場合でも、うまく付き合っていくことぐらいはできたりするものです。

結論: あなたにとっての自己肯定感とは?

繰り返しになりますが、自己肯定感の高い低いは、考え方の癖に過ぎず、それ自体に優劣があるものではありません。大切なのは、どちらになりやすいかを認識し、そのメリットとデメリットを理解したうえで、どう付き合っていくかです。

自己肯定感が低いなら、その低さを武器にする方法があります。慎重な行動や、他者の心に寄り添う力など、自己肯定感が低い人だからこそ発揮できる特性があります。そして、一歩ずつその特性を活かし続けることで、結果的に自己肯定感が高まる瞬間が訪れることもあるでしょう。

また、自己肯定感が低い人は、同じように悩む人たちを見分ける力を持っていると私は信じています。そうした人に出会ったとき、まずは「そのままでいいんだよ」というひと声をかけてみてください。その言葉は、救いとなり、新しい行動へのきっかけになるかもしれません。

この記事が、あなた自身の自己肯定感と向き合い、そしてそれを活かして進むための小さなヒントになりますように。

コメント