決断って迷いますよね。

私も今までたくさんありました。いい決断も、悪い決断もそれなりにしてきたと思います。

人生は選択の連続です。その一つ一つが、未来を変えると思うと、足がすくむこともありますよね。

できることなら、未来をちょっとだけ覗き見させてほしい。なんてことも考えたり。

今回いただいた相談は、1年休職しており、復職するか、退職するかの期限が迫ってきている方でした。

6月に退職するか復職するかを判断しなくてはならない状況で、このまま復職するか転職するかを悩んでいます。

現時点では、職場を変えてもらえるということで復職を考えていますが、一度は転職を視野に入れていたことから、今でも迷いがなくなったわけではなく、本当に復職でいいのかまだ揺れています。

私は今まで親や兄弟などに、何事も決めてもらっていました。自分自身で決めることが多くなかったこともあり、このような決断がとても苦手です。どうやったら決められるでしょうか。そして決めたことに自信が持てるでしょうか。できることなら、決断力を高められるように改善していきたいです。

相談者さんは復職の場合は、休職してしまった職場とは別の部署での復職が提示されているため、同じような事態にならない期待と、会社が変わるわけではないので同じような状況になってしまうかもという不安があるそうです。

かといって、これから何をやりたいかという目標や夢もなく、「ただ、毎日が楽しく仕事ができることが理想」とも語っていました。

私は決断力がある方ではないので、同じように悩みがちです。相談者さんはどうにか今後は、決断する力を持っていきたいと考えているようでした。

選択肢に正解はない:自由の捉え方

最初に現実を突きつけるようですが、どちらを選んでも正解ではないといえるでしょう。

正解かどうかが結果としてすぐにわかるものではないので、早くて1か月ぐらい、遅くて半年ぐらいは選択肢の結果は見えてきません。また、今見えている不安も、どちらの選択をしたとしても不安が残ります。これは、不安の根源が、「不確実性」からくるものだと考えます。

結局、その時になってみないと、どちらもわかりません。不確実な要素がどちらにもあるから不安なのです。

そして、職場変更を伴う復職を選択しようとしているというところに、強くそれが表れています。なぜならば、会社も、職場も変わるよりは、会社は変わらず、職場だけ変わる方が不確実なものが少ないからです。

不確実なものがあればあるほど、人は不安になるものです。

つまり、この相談者さんが今不安に思っていることは、「不確実だから心配」ということにすぎません。しかしこの考え方では、双方のデメリットばかり目立ち、消去法に従って選んでいる状態です。自分で選んでいるというよりも、選ばされています。

当然、この選択の先も、デメリットを探してしまい、いずれの選択をしたとしても「失敗した」という状況に陥りやすくなってしまいます。

デメリットが探せるということは、反対に、メリットも探せるはずです。正解・不正解に固執することなく、メリットに着目して選択をすることで、よりポジティブで建設的な決断の後押しになります。そして、どちらにも言えることですが、「選択した後でも、今を正解に変える自由」は残されています。

不確実なことの不安やデメリットばかりを数えるのではなく、メリットや、選択した後の自身の行動にエネルギーを割くようにすると、より柔軟で自由な選択ができるようになるはずです。

夢や目標がないと決断の指針が難しくなる

相談者さんは特段大きな目標や夢はなく、「楽しく仕事ができればいい」と言っているので、多くの理想を持っていない状態です。しかし、この「楽しく仕事ができればいい」という状況が非常に難しい。

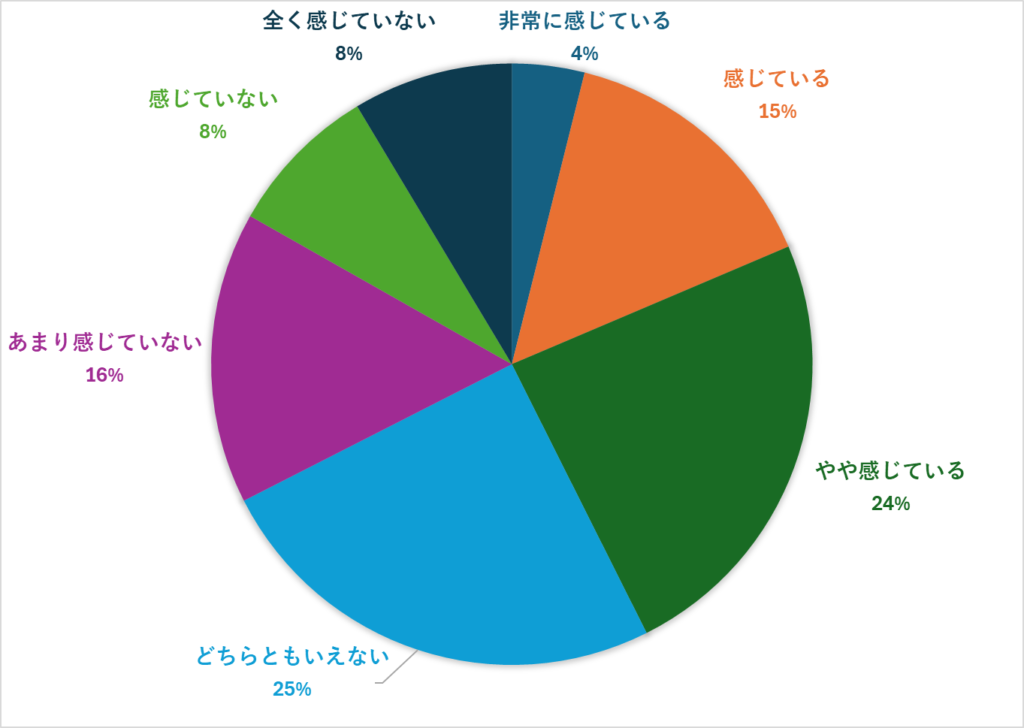

楽しく仕事をするためには、楽しい会社、楽しい職場、楽しい仕事、楽しい仲間など、かなり多くの要素を必要とします。小さな理想のようで、非常にハードルが高い。世の中楽しいと思って仕事している人がどれだけいるかというと、リクルートの調査によれば過去10年間を振り返ってみても、「働くことに喜びを感じていた」人の割合は40%前後という結果が出ています。

このようなときは、現実的なラインを探すために「楽しく仕事ができる状態とは何か」について書き出してみるといいでしょう。例えば、今回のケースではこのような感じです。

- 会社の雰囲気が明るく、楽しく過ごせる。

- 配属された部署が楽しく、人間関係も良好である。

- 仕事内容が自分の性格に合っていて、仕事をしていて楽しい。

- いろいろな部署の人と関りがあり、その人たちと過ごすのが楽しい。

分解してみると複数の要素であることがわかりました。これらの順位を決めて、多くて2つまでの要素を自分の求める理想として設定することから始めるといいでしょう。

理想とする要素をできる限り分解し、小さな単位で、メリットに着目して比較していくことで、よりスムーズな決断ができるようになると思います。

決断をスムーズにする方法

私は、決断力というものは養われるものだとは思っていません。決断の仕方をいかに知っているか、決断だけが全てではないとわかっているかが、決断力といわれるものだと思っています。

無理に決断力を向上する必要はなく、「決断し、決断した現実を受け入れる」ことで、誰でも、決断をすることができます。

とはいえ、頭の中で考えていても、なかなか答えは出にくいものです。そこで、私が実際にやっている方法をご紹介します。

方法1:メリデメを書きまくる方法

脳のワーキングメモリーに頼って結論を出そうとすると、複数の要素を比較することは至難の業です。いったん紙に書きだし、すべての要素を並べてみます。この時形式は問いません。アウトプット優先でやりましょう。重複、誤字脱字、気にしてはいけません。書き終わったら蛍光ペンなどでグループ分けしてみるのも手です。

生活や健康にかかわる部分は、慎重になってしまいます。もし最悪なケースになった場合も書き出して、それが許容できるのか、別の手段でカバーできるのかなどを考えます。

今回は2か月後に迫っているようですが、一度短めに設定して決断をしてみることも重要です。時間をかければかけるほど、毎日が疲れていきますし、QOLも低下しかねません。

方法2:メリットを比較

今回のケースを例に作成してみました。「デメリット」や、「最悪の場合」を書くとネガティブな要素が目に入ってしまうので、一切書かないようにします。

| 観点 | 復職or転職 | メリット |

|---|---|---|

| 収入 | 復職 | 現状維持 |

| 転職 | 上がる可能性もある (求人票による) | |

| 職場の雰囲気 | 復職 | 他部署のため今よりは多少良くなる可能性がある |

| 転職 | 複数社の比較検討が可能 | |

| 仕事内容 | 復職 | 変わることで気分が変わる可能性あり |

| 転職 | さらなる適職が探せる | |

| 人間関係 | 復職 | 新たに作る必要性最低限 |

| 転職 | 苦手な人と離れることができる |

できるだけ多くの観点で比較した方がいいでしょう。書き出しても決断できない場合は、さらに観点を増やして書くことをお勧めします。そしてメリットの大きさをそれぞれ比較し、よりよいと思うほうに蛍光ペンを塗っていきます。

方法3:信頼できる人と相談する

他者と相談することも古典的ですが効果的です。自分では知らなかった復職・転職のメリデメに気づいてもらえる可能性があります。ただし、その人の主観が大いに混じると思うので、あまりのめりこむことも危険です。人に言われて選択した時、その結果が思わしくない場合、二人の関係を壊す可能性があります。

もちろん、それを乗り越えられる信頼関係の方であれば問題はありませんが、なるべく自分で決断したという実感を持つようにする方が、今後においても有効です。

一歩踏み出す勇気

私も何度も決断に迷ってきました。

当然後悔した決断もありましたが、なぜか選択したうえでの後悔の念は、一時的なものこそあれど、そこまで長引くことはありませんでした。

今思うのは、どっちを選択したとしても、「これから」をより良くしようとしてきた結果であり、「今をより良くしようとする活動」はこれからもあらゆる方法で可能です。

つまり、決断さえしてしまえば、あとは決断してよかったと思えるように行動すれば、すべての決断が「正解」になりえる可能性を秘めているということです。

決断はあくまで通過点であり、即座に結果が出ることは稀です。ものによっては、人生を通して結果を見届けるものもあるかもしれません。毎日毎日、一瞬一瞬を、「今より良くしよう」と決断することで、人生は勝手に上向いていくものだと思っています。

その考え方のおかげかどうかはわかりませんが、私は環境を変えたことで自分が開花できたと思える瞬間がありました。

初めての転職で、全く別の職種まで選択肢に入れるほど自信がなかったころです。

結局、職種は変えずに、別の企業で働きました。そこで半年ぐらいたってから、今まで自信が無くて鳴りを潜めていた自分の能力が、一気に開花していくという実感が得られたのです。

この相談者さんもそうですが、すぐに完璧な選択を求める必要はないのです。どんな選択でも、向き合う気持ち次第で、そこから学びや成長が生まれるのです。

仮に完璧な選択だったとしても、完璧かどうかなんて半年や数年先にわかるかどうかでしょうし、どうせなら、「いい決断だった」と思えるように行動していくことそのものが、いい決断につながると思います。

コメント