ビジネスPCといえば多くの人はThinkPadやレッツノートを思い浮かべるのではないでしょうか。はたまたほかの日系企業のパソコンかもしれません。少なくとも日本国内では、ThinkPadが社用PCとしての幅は相変わらず利かせていますし、hpがそれを追い上げてきているということも聞いています。

実際に企業にビジネスPCを導入する立場として様々なPCを導入してきましたが、シェアはさておきそれぞれに違った良さがあり、運用面で見ていくとすべて一長一短な選択になっていて、どこのメーカーが一番秀でているという分野でもないんですよね。会社の思想や運用形態に合わせて選んでいくというのがひとつの正解のようにも思えます。

ただそれのどれをとっても、ビジネスPCならではの選定基準で、───例えば、コスト、メンテナンス性、普遍性、サポート体制とその品質──この辺りが重要視されるのは当然で、あまり官能面での話は登場しません。

それもそのはず、PCで生み出す価値が同じだとするならば、官能性能などどうでもよく、業務がより効率よく回ることが重要となるからです。つまり、官能面が重視されることは、ビジネスPCを選ぶにあたっての、正解ではないと考えられていることがほとんどだということになります。

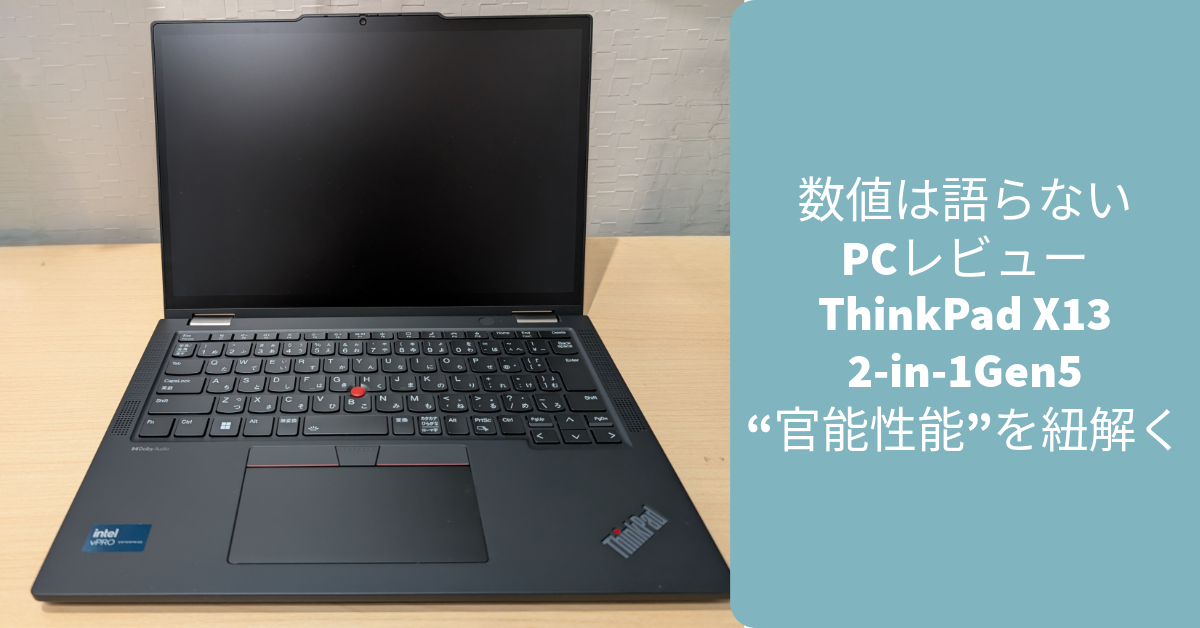

さて、前振りが長くなりましたが、そのような、官能性能が置き去りにされながら企業で導入される側面が強いThinkPadですが、今回ThinkPad X13 2-in-1 Gen5(モデルナンバー:21LW)を購入してみて、今までのThinkPadとは全然目指している方向が変わったと感じたので、それを踏まえてレビューしていきたいと思います。ただし、このレビューでは数値関係は「当たり前に満たしているもの」として、取り上げないことにしますのであしからず。

ThinkPadの一貫している思想

ThinkPadを象徴している一貫性のある特徴として、以下が取り上げられます。これは今回取り上げるX13 2-in-1 Gen5も持ち合わせている特徴になっています。つまり、今の今までThinkPadの当たり前になっているものです。

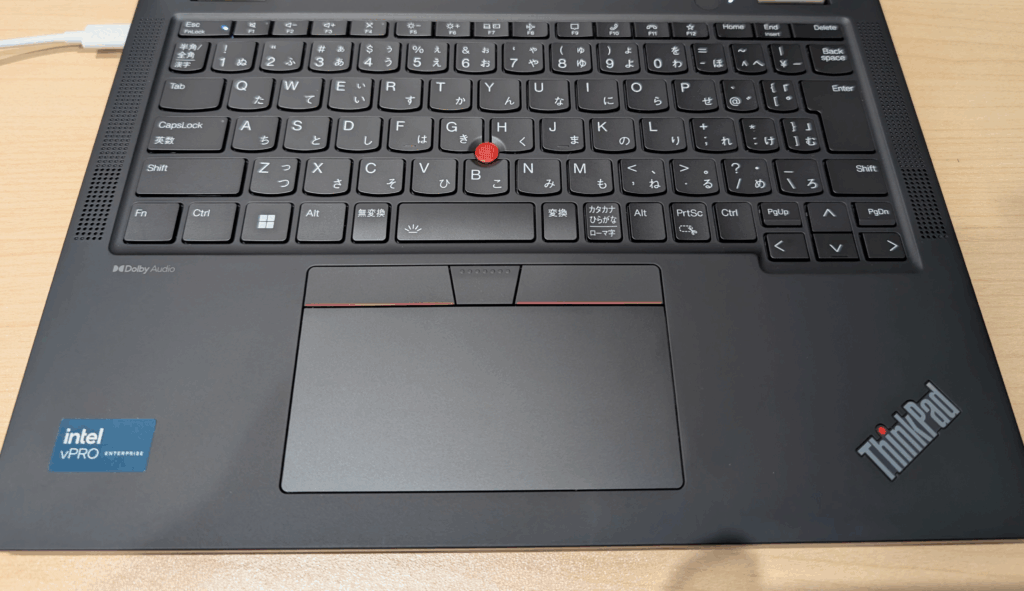

- 黒に赤の差し色(例外もあり)

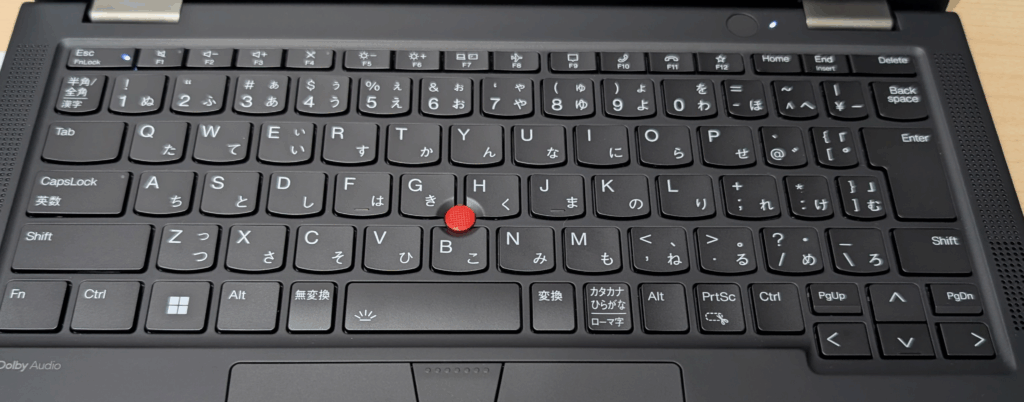

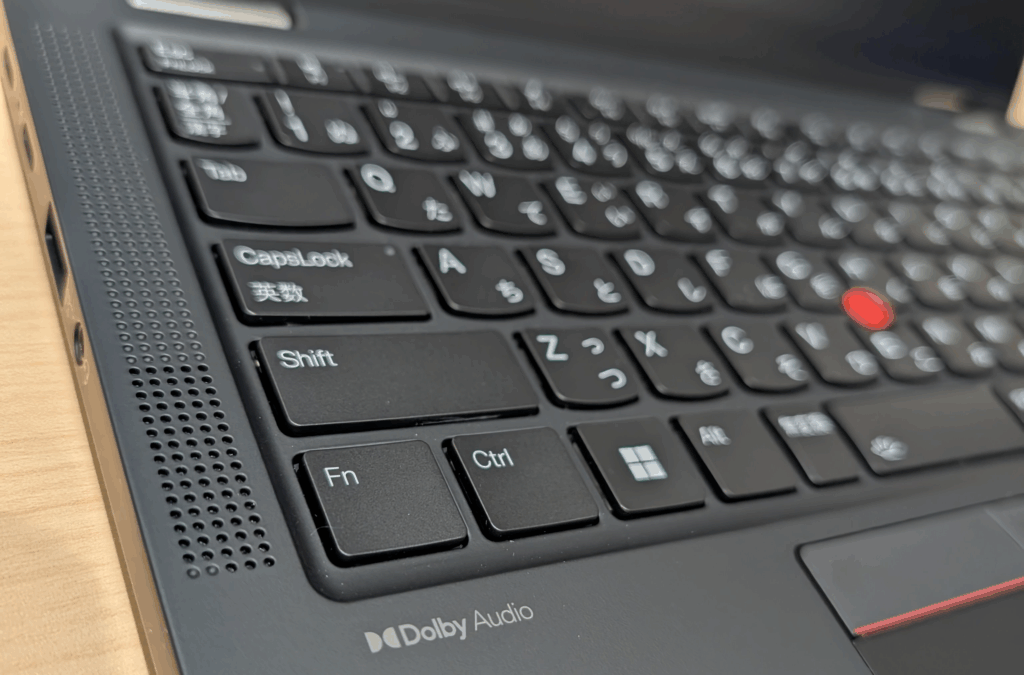

- 入力しやすいキーボード

- 高いメンテナンス性

- 全機種MIL-STD810H準拠

- トラックポイント

当然ここにも、官能性能と呼べる要素はほとんどありません。強いてあげるなら入力しやすいキーボードでしょうか。

人によっては、これらも官能性能といえるものにつながっているかもしれません。最近はその他の一部メーカーもキーボードを重視する動きがあり、若干没個性となった感はありますが、初めてThinkPadにタッチする人であれば、そのキーボードのすばらしさは、何らかの感想を抱くものになっていると思います。

トラックポイントも、長時間入力を続けた場合、有ると無いとでは集中力の維持に違いが出てくる可能性があります。それはそれで、パンチャーズハイ(?)の状態に持ち込む官能性能があるということになります。

ただ、そのどれをとっても、今までのThinkPadで十分に得られた要素であり、今までのThinkPadを形作ってきた思想そのものと言えるでしょう。

長いことThinkPadとはつかず離れずの関係で見てきましたが、今回のX13 2-in-1 Gen5はその、今までのThinkPadの当たり前を超えようという意図が明確に感じられるモデルでした。

次項ではそれぞれ感じた点を、静的質感・動的質感としてまとめたいと思います。

静的質感

塗装品質が違う

これまでのThinkPadであれば、ピーチスキンや、ラバーコートフィールなど、いろいろな黒の塗装がありました。シリーズによっても、カーボン、FRP、アルミ、マグネシウム、プラスチックなど、時代やシリーズ全体で様々な素材を使う関係で、すべて同じ黒ということはそもそもないのですが、今回の黒はピーチスキンかつ、新たな挑戦が見て取れます。

従来のピーチスキンに近いものの、より光沢のない黒で、手触りはマグネシウムらしい金属感のある手触りです。指紋は従来のピーチスキンほど目立たなくなっている点も好印象でした。

ThinkPadはこれが擦れたり、剥げたりしてきてそれはそれでいい味になるのですが、これなら美しい状態が長持ちしそうなセラミックとも思える黒でした。

加工精度が違う

今までのThinkPadは元IBMの名前の通り、ビジネスマシーン然としています。嫌味のない高品質感だけども、高級感があるわけではない優等生タイプの加工精度でした。どちらかと言えばいいものだけど、SurfaceやMacとは目指す方向が違う。そんな感じがする加工精度で、パーツとパーツの合わせ目の幅も比較的大きく、均一ではありませんでした。それはそれで生産効率は上がりますし、単価も安く作れます。機構的にも「アソビ」として機能して不必要な故障や消耗を防ぐ工夫もあったかとは思います。

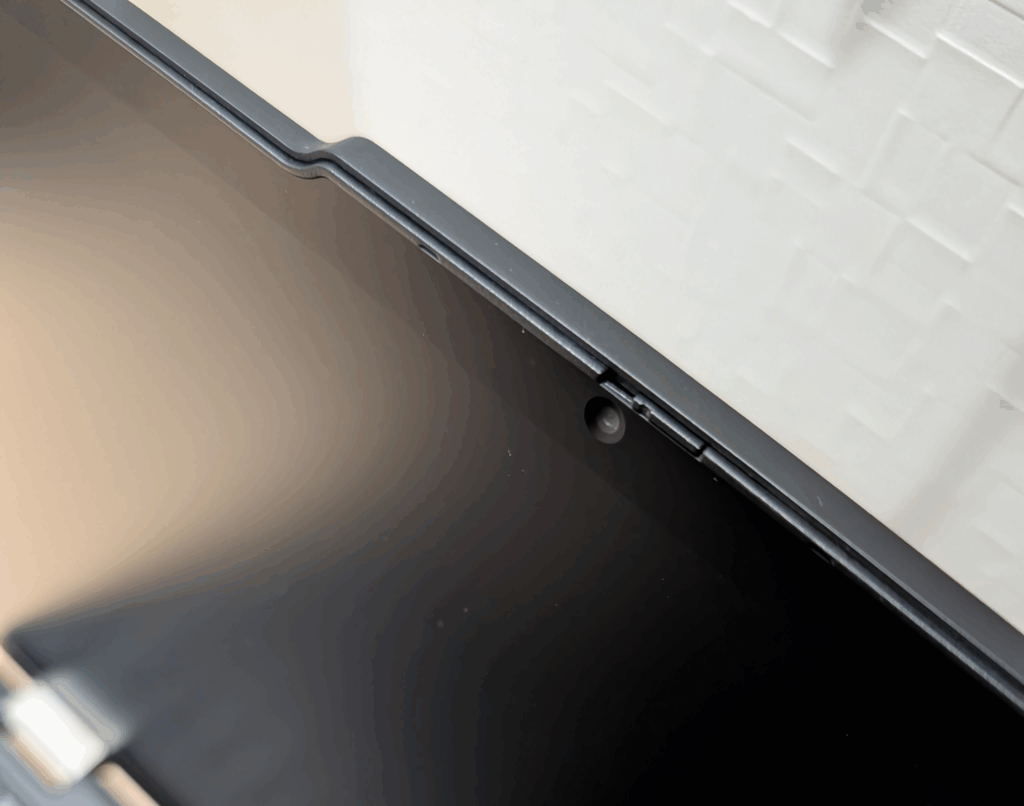

しかし今回は合わせ目の幅も小さく、そして均一です。定規とシャープペンで熟練の製図工がビシッと引いた線のようです。

特に、閉じたときに手前に来る面、先端部分は、ディスプレイ側、キーボード側のツラがビシッと一致する精度は従来のThinkPadではなかった特徴です。

線のつながりが美しい

アルマイトや陽極酸化による美しい表面仕上げを採用するMacやSurface Laptopと違い、塗膜がどうしても乗るThinkPadは線を出すことは難しいと思います。今までも、直線的だけど、機械加工で作られた面や曲線はそう多くはありませんでした。

今回では、確かに上記のような特徴はないのですが、線のつながりの美しさを感じられる仕上げがコミュニケーションバー付近によく出ています。

このデザインは賛否両論あるかとは思いますが、これを作るために開発コストや製造コストが上がっているはずなのに、そこは「後からつけた」感がなく、美しい曲線として仕上げていると感じます。

他にも、ノートパソコンの顔ともなりえるディスプレイ背面(天板部分)は、わずかにラウンドした形状で、耐衝撃性と美しさを両立しようとしている感が見て取れます。

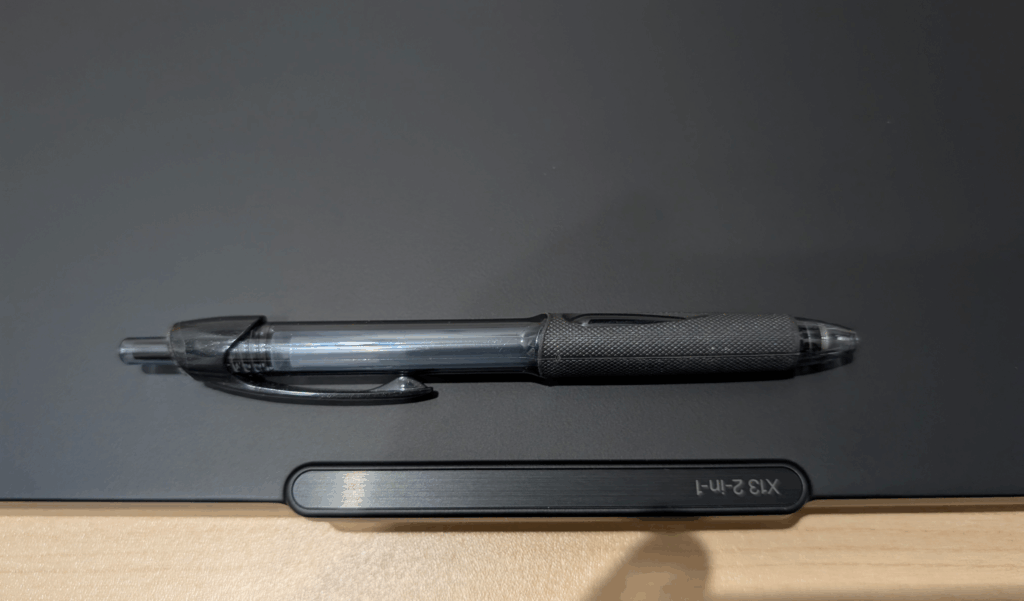

コミュニケーションバーのサイズ感が絶妙

賛否を生んでいるコミュニケーションバーですが、最初に導入されたThinkPad Z13よりも小さくなっている印象です。主張はほどほどで、幅はちょっと太めのボールペンよりも細く、短いです。

トラックポイントが今となってはThinkPadのアイコニックな部分ですが、人によってはあの赤いポイントがあまり好きじゃないという話も聞いてきました。

今回のコミュニケーションバーもそれに近い位置づけで、デザイン面のアクが強い一方で、長い目で見たらこれがないと困る人も出てくるんじゃないでしょうか。

後述するヒンジトルクと相まって、これがあることによる開閉のラクさが違いました。フロント部分が面一になり、隙間も狭くなったことから、今回は2in1モデルなので、さすがに指一本での開閉はできませんが、一般のクラムシェル型ThinkPadであれば、指一本での開閉ができるかもしれません。

動的質感

ヒンジトルクが違う

従来のThinkPadは、両手で筐体を抑えながら、うまいこと前面に指をひっかけて開けるという動作が必要でした。他社でもトルク管理がされたSurface Laptopを除けば、ほとんどのモデルでその動作が必要だと思います。

2in1モデルなので、ヒンジ自体はダブルヒンジで特殊ではありますが、少し頑張れば指一本でも開けそうな雰囲気があり、ダブルヒンジではないモデルであればきっとこの辺りが最適化されているのではないかと感じさせます。

閉じたときの音が違う

トルクだけでなく、閉じたときの「パタン」という音も変化しました。厚めのハードカバーの本を、パタンと閉じるような音になっていて、この辺りもチューニングされているように思えます。

キーボードの打鍵音が違う

これはちょっと入れるか迷いましたが、打鍵音も今までのThinkPadと変わっています。ただ、2018年あたりから薄型化を重視するようになってからというものの、トラックポイントのクリックボタンの薄型化に始まり、毎年のようにアップデートが重なってきている部分で、モデル、世代、どちらの側面でもいろいろ模索している段階からまだ抜けていない様子です。

最下段列のキー形状も真四角となり、CtrlとFnのキートップのサイズが統一され物理交換が自己責任ですができるようになり、機能面でのアップデートも進んでいます。

語らない信頼

もちろんこれらは主観的で、人によっては良さに映らない面もあるとは思います。公式サイトや周辺レビューにもそのあたりの情報はありません。だからこそそこにメーカーとしての誠意やThinkPadブランドに対する情熱を感じられるのです。

見えないところにお金をかけるということは、見えないところもぬかりなく設計されていることを想像させます。実際にマーケティング手法でこの手の方法は確立されつつあるとは思いますが、これには語らない事実と、説得力のあるプロダクトが必要です。

その、説得力を持って投入されたものであると私は受け取りました。きっと、今後のThinkPadでも同様な驚きを与えてくれる存在になる気がしています。

誰かが言っていました。「Actions speak louder than words.」これは英語圏のことわざで「行動は言葉よりも雄弁に語る」そうですが、プロダクトを通して雄弁に語るメーカーたるものの矜持ともいえそうです。

この辺りの、“語らない”姿勢といえばMacやSurfaceが先行している気がしますが、ThinkPadがそこへ寄り添ってきたことには、静かに驚きと敬意を覚えます。

当然、微妙なところもある

いいことばかり書いて褒めちぎりましたが、ThinkPad押しであることは以前の記事で語った通りで、やや偏りがあることは自覚しています。

一つ、このモデルで気になったことは、クリックパッドです。

これが、指を乗せるとわずかに動き、少しだけ「カタ」と音を出します。クリック音ほどではないにせよ、トン、トン、と指をスワイプさせていくたびにクリックパッドに指が乗りなおすので、なんとなく気になります。おそらくですが、クリックボタンと、クリックパッドの間にかすかな隙間があるのではと思っています。

そこまで気になるものではないですが、せっかくほかの完成度が高いのでこの音はちょっと格好悪く思えてしまいます。

Keisuke

KeisukeX1 CarbonやかつてのX1 Titaniumに搭載された感圧式のものを採用してくれればこういうことにはならないので、感圧式も悪くないかもしれませんね。

総括

かつてZ13シリーズが登場した時は伝統と革新というテーマだったかと思います。このZ13はその革新についてのある種の冒険だったのだと今になっては思います。そしてそこで得られた知見と、今後のThinkPadに生かしていくべきエッセンスを、今の通常ラインナップのThinkPadに取り込んだのだと思いました。

そういう意味ではZシリーズの役割はいったん終わったということで今後は続かない(Gen3は出ない)かもしれません。あそこまでモダンに振ったThinkPadが今後出ないのかと思うと、一抹の寂しさを覚えますが、それはそれで面影をT、X、X1シリーズに感じさせてくれることでしょう。

パソコンの性能が頭打ちになったという話を聞いて久しいですが、性能面でも着実に進化はしています。その歩幅が少々小さくなったのは事実なので、これからはこういった官能面での進化が始まることを予見させてくれるプロダクトの登場は、素直にうれしく、そして今後のThinkPadの登場が楽しみでなりません。

コメント