逸般の誤家庭ならHDDが5台ぐらいは余っているでしょう。我が家ではNASのバックアップ用に3台の外付け、PCに1台、裸で6台ほどあったので、USBケースに放り込んで有効活用しようと思いました。NASのバックアップ用は、今まで3台をUSBハブでつないでいたのを、すっきりさせたいのもあり。

結果として、あんまりすっきりした感じはしないので、かなり道楽成分高めです。

当記事では下記についてまとめました。

ORICOのUSB多段HDDケースの使用感

USB多段ケースの選び方

多段ケースをNASで使う際の注意点

外付けUSBの多連装ケース

中華製品を中心にかなりの種類が出回っており、多種多様を極めています。主流でいえば、日系メーカーだとLogitechのぐらいなもんで、価格競争力と内容、デザイン、性能についてはやはり中華にはかなわないのかなと思うぐらいには、中華製品が多数になっています。

信頼できそうなものたちはUGREEN、Yottamaster、ORICO、TerraMasterなどなど、中でもORICOは比較的低価格で、種類も多いです。縦型、横型、裸族型(見解が分かれそうな表現)、台数別で20種類ぐらいはありそうなぐらいです。

今回はその中のUS500U3という5発モデルを買いました。

この製品ですが、まあどちらでもいいと思って買ったところ、やはりRAIDはついていません。

多段なので、そう思ってしまいがちなところがあるかと思うのは注意点でしょう。また、PCと何でつなぐか(インターフェース)というところが、選択するうえで重要なファクターだと思います。

なぜこれを選んだのか

ケース自体に重要な役割は求めていなかったので、ほとんど値段だけで選んでいます。ホットプラグに対応している、S.M.A.R.T.情報が見れる、USAPに対応しているなどあるとは思いますが、USB3系であればインターフェース的には5~10Gbpsが限度で、使っているチップもメーカー変わっても大体同じだったので。

そもそも、HDD単体でさえSATAの速度限界まで引き出せないですし。ケース自体がRAIDに対応しているものであれば、PCとのインターフェースについても考慮したほうが性能は引き出せる余地があるでしょう。

昨今、ストレージの仮想化技術の浸透で、RAIDなどの冗長化の仕組みも、OS側でやるようになってきている印象を受けます。なので、中途半端なRAID機能がついているものよりは、シンプルであるほうがいいとも思いました。

外観

見た目はNASのそれとほぼ同じで、ぜいたくにも筐体はアルミの分厚いパネルになっていました。筒状になっているので、大きいアルミパイプから成型しているんだろうか…

社名ロゴがあんまり好きじゃないので、もう少し目立たなくしたほうがいいような気がする。カリフォルニアのフルーツのロゴの某企業を意識した製品群を売りにしてるので、きっとロゴはもう少し隠したほうがいいと思うけど…とはいえ、おいてしまえば横から見ることはほとんどないので、気にしない。消そうと思うほど嫌なら消すなりすればいいし。

後ろは排気ファン1基で、負圧ケースということになります。埃が隙間という隙間にたまるタイプ。半年に一回ぐらいは掃除機をかけたいところ。電源ボタンは、トグルタイプではないため、電源の状態は前面ランプか排気ファンの動作状況で判断するしかないみたいです。

モデル名は外箱にもなく、背面のこのラベルのみかと思うぐらいにありませんでした。筐体はUSB-Cのモデルと共通なのか、プリントはNS500で止まっています。現場は大変そうだ…

前面パネルはピアノブラック(もうやめようよ)

部屋の中が移映るからやめてくれ。

ちなみに外から上下を判断することはできません。裏面からなら判断できます。ただこれが実は機能的なのかもと思えてきました。(後述)

マグネットで取り付けは上下を間違えても問題なし。

何が機能的かというと、上下を入れ替えることでLEDの光を止めることができます。

前面パネルの裏側下に、LEDのインジケータの光を通すための場所があるのですが、これを上下入れ替えることでパネルの外にLEDの光を漏らさないようにすることができるからです。地味に機能的。偶然かもしれないけど。

HDD装填は簡単。でもスプリングの取り付けがイマイチ。薄型HDDも課題

早速HDDを装填していきます。非常に簡単で方向を確かめて押し込むだけ。蓋も奥側に開いていくタイプなので、HDDを持って押し込んでいくだけで完了します。

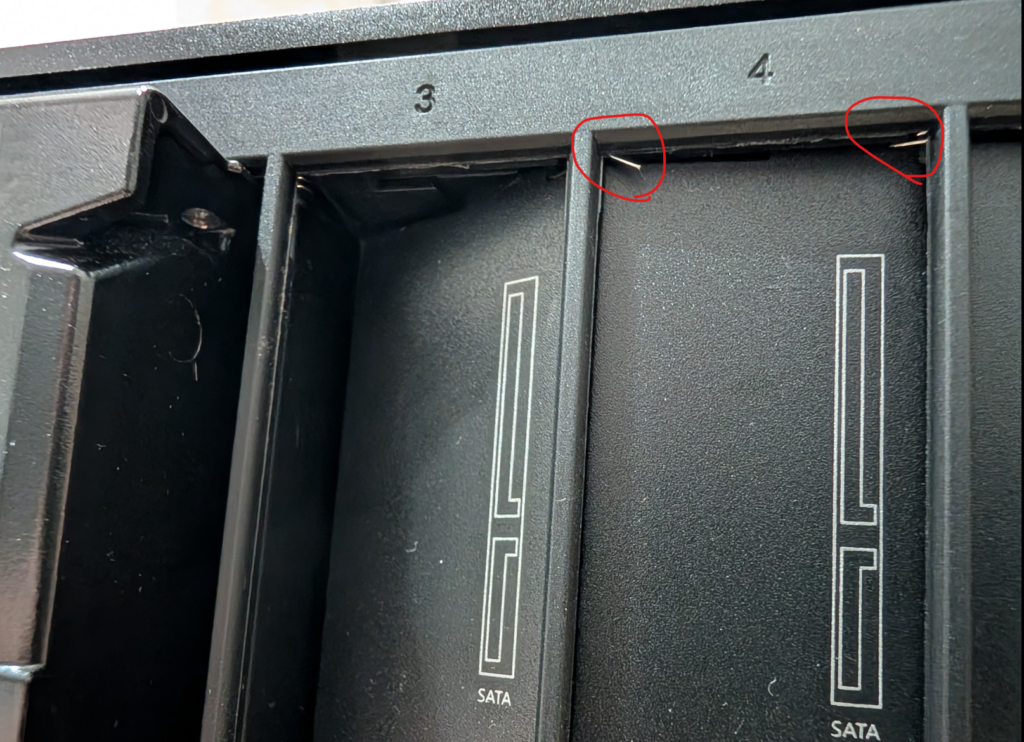

蓋の建付けは中華クオリティ。ふたを閉めるためのテンションを生み出すスプリングが、春の息吹のように顔を出しています。まさにスプリング。

マイナスドライバーなどで適当に押し込んで、何とか問題なくはできましたが、そのままにしておくとテンション不足で蓋が閉まらなかったり、HDDの取り出しの時に「カエシ」として作用してしまい取れなくなる恐れがあります。とりあえずはみ出ているテンションスプリングを適当に押し込んでいたらうまく引っかかって?くれたので良しとします。

スプリングはみだしより問題ではないのですが、薄型のHDDだと注意点があることが分かりました。使用については特に可能は可能ですが、気を付ける必要があります。薄い分、遊びができてしまい、蓋のテンションによって片側に寄せられているだけになります。頻繁に持ち運んだりする人は、これを原因とした不意の脱落などが起きてしまうかもしれません。まあ、重いしあちこち移動させるものでもないでしょうか。

いざNASと接続するも、HDD名がめちゃくちゃに

今までは外付けHDDを3台、USBハブでの接続をしていました。Synology DS423+では、それらを抜いたり刺したりしても、基本的には順番が入れ替わったりすることはありませんでした。このケースにしてからUSBの番号がめちゃくちゃになってしまい、こちらのサイトを参考にしてコマンドで修正しました。

コマンドで指定しているファイルたちの中身をcatコマンドで見てみると、USBHDDにまつわる定義がいろいろ書いてあったので、ある程度中身が分かれば修正ができるようなので、スロット番号順に並べなおしました。

下記が主なファイルです。

/usr/syno/etc/usbno_guid.map/tmp/usbdiskapplying

ホットスワップ対応って書いてあるのに、一本抜いたり差したりすると全部認識しなおし

これがもうほんと厄介です。ホットスワップベイ方式なので、頻繁にカセットのように取り換えてバックアップを取ったりするような方には向かないのかなと。おまけに何番スロットかわかりにくくてその定義すらどうしたらいいのかと思っていましたが、スロット番号はどうやら向かって左から順番に1,2,3,4,5と並んでいるようです。(上部に刻印されてた)

イマイチだけど値段なりともいえるし、音はそこそこ静か

HDD特有の低周波音が漏れることもなく、排気音とアクセス音がしている程度で、全然同じ部屋で過ごせるレベルです。ただ、上に書いたように蓋の作りだったり、ディスク番号だったり、抜き差しすると全部再認識だったりと、エンタープライズではちょっと使いにくいのかなという印象です。

個人的に楽しんだり、安いからこういうのは仕方ないねと諦められる人向けでしょう。

実はミニPC+本製品でNASが組めるのではという点では期待している

ミニPCには搭載スペースがないので、こういった物で外付けデバイスを拡張していく必要があります。そしてこれはミニPCとUSB一本で5台までつながるので、相性がいいとも思っています。

しかし現行のSynology DS423+が快適に使えている以上、新たにNASを組む意味がないのも事実です。でも、今後の選択肢としてそれができるのかどうかを検証してくのもまた、この製品の楽しみかなと思って購入しているので、これからいろいろ試してみたいと思います。

5台対応品はもう出ないのでしょうか。以下は4台対応品の広告ですのであしからず。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい ORICOのHDD5台の多段USBケースを買った 逸般の誤家庭ならHDDが5台ぐらいは余っているでしょう。我が家ではNASのバックアップ用に3台の外付け、PCに1台、裸で6台ほど […]

[…] あわせて読みたい ORICOのHDD5台の多段USBケースを買った 逸般の誤家庭ならHDDが5台ぐらいは余っているでしょう。我が家ではNASのバックアップ用に3台の外付け、PCに1台、裸で6台ほど […]

[…] あわせて読みたい ORICOのHDD5台の多段USBケースを買った 逸般の誤家庭ならHDDが5台ぐらいは余っているでしょう。我が家ではNASのバックアップ用に3台の外付け、PCに1台、裸で6台ほど […]